圖說:陽明交大電子所副教授譚至善研究團隊最新突破-「雙面鈍化技術」發表於國際期刊《Small》,團隊於量測儀器前合影:文章第一作者賴昱璇(右三)與通訊作者譚至善副教授(右二)共同展示研究成果。

國立陽明交通大學的最新研究突破,成功提升近紅外光電探測器的性能,為癌症檢測與生物醫學治療帶來嶄新可能性。該研究顯著提高探測器對弱光的辨識能力,未來有望精準定位腫塊或異物的位置、大小及組成,協助醫療專業人員制定更準確的診斷與治療方案。此研究成果於2024年12月發表在國際權威學術期刊《Small》,其影響因子高達13,充分證明研究的創新性與學術價值。

指導這項研究的全球前2%科學家、陽明交大電子所副教授譚至善說明,近紅外光電探測器能吸收波長範圍為700 nm至2500 nm的近紅外光,並將其轉化為電信號。近紅外光由於波長較長、能量較低,具有穿透生物組織更深、對樣本損傷更小的優勢,同時在活體生物系統中幾乎不受背景自發螢光的干擾。這些特性使其成為醫學診斷、手術和治療的理想工具。而錫基鈣鈦礦則因其無鉛、環境友好的特性,以及適合吸收近紅外光的能隙而備受矚目。然而,該材料的穩定性較差,阻礙了實際應用的推進。

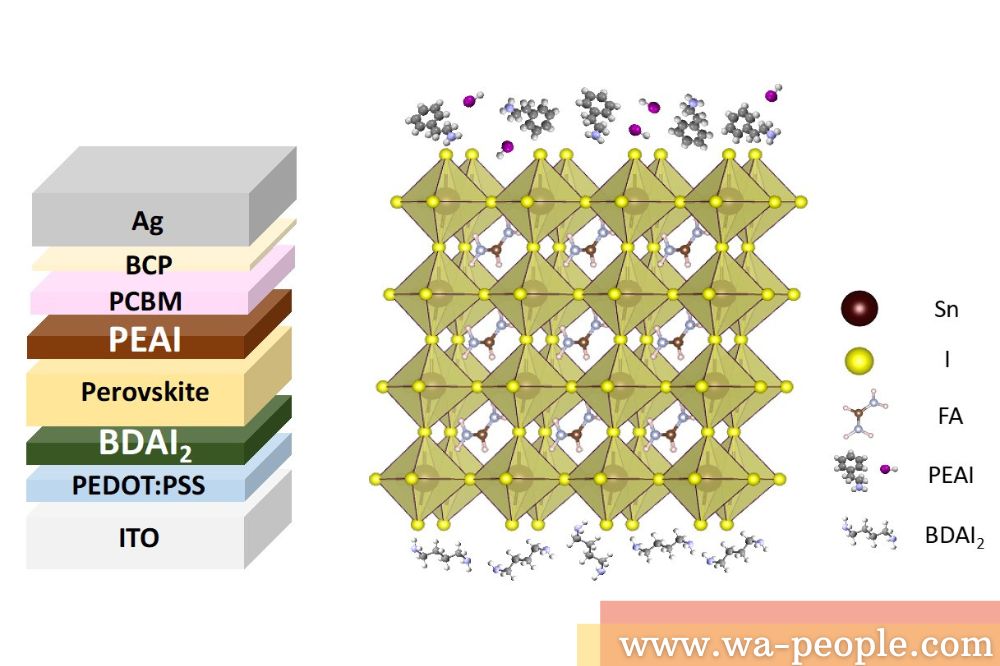

圖說:左圖展示了研究團隊在無鉛鈣鈦礦吸光層的頂部與底部分別引入苯乙基碘化胺(PEAI)和1,4-丁烷碘化二銨(BDAI₂)等大型烷基銨陽離子的方法;右圖則說明了鈍化界面與錫基鈣鈦礦之間的鈍化機制示意圖。

在他的指導下,碩士生賴昱璇成功開發了一項創新技術,她在錫基鈣鈦礦材料的頂部與底部引入大型烷基銨中間保護層,通過雙面鈍化有效抑制了Sn²⁺的氧化,讓材料保持其穩定性及維持光電性能。同時,也顯著降低材料缺陷密度、增強載流子遷移率,並最大限度減少界面處的非輻射能量損失,從而顯著提升薄膜品質。實驗結果說明了其在弱光偵測中的信號辨別能力極為卓越。

譚至善教授指出,這項技術能提升醫療檢測儀器的精度與效率,特別適合用於650–900 nm波段,該範圍內的光穿透性強且對生物組織的損傷低,有助於生物醫學影像及診斷技術的發展。

圖說:陽明交大電子所副教授譚至善研究團隊最新突破-「雙面鈍化技術」發表於國際期刊《Small》,團隊實驗室合影:文章第一作者賴昱璇(前排右四)與通訊作者譚至善副教授(前排右五)攜研究團隊紀錄重要時刻。